|

支持金具の調整ネジ製作です。 材料は16ΦのSS400です。

写真には写っていませんが、ワークの右端は回転センターで押さえています。

このような形状を削り出すと材料の三分の二はキリコになります。

ネジとつまみ部分を別々に作って嫌気性接着剤で固定する方法もあります。

|

|

SS材へのローレット掛けは今まで失敗ばかりでしたが、やっとコツをつかめたような気がします。 3本ともきれいに仕上がりました。

ローレット治具を作ってから5年くらい経ちますが、やっと思うような加工ができるようになりました。

|

|

支持金具の固定用ネジの製作です。 ネジ頭の部分の径は22mmでネジ部は10mmに加工しています。 25mmの丸棒から切り出しています。 これも材料がほとんどキリコに化けます。

切削回転数は1000rpm。 切り込み深さは1mmでグイグイと切り込みます。 バイトはハイスです。 完成バイトから作ったもので、何年も使用しています。 荒削りから仕上げ削りまで何にでも使えます。

|

|

突っ切りは大変なので。工程を工夫して出来るだけバンドソーで切るようにします。

写真はネジを切った後、バンドソーでカットしている様子です。 短い材料をバンドソーで切る場合は写真のように、ワークをバイスに挟み、木製の板を敷いてカットします。

ただし、自動スイッチオフ機能は働きませんので、バンドソーのグリップを手持って慎重に切ります。

この機構を少し工夫すると治具になります。

|

|

支持金具固定ネジは穴あけの専用治具を作り、ネジ穴の位置精度とネジ頭の丸い部分の切り欠きが平行になるように加工しています。

写真に写っているのドリルの刃はネジ本体がフライス切削で動かないようにするため、ネジ穴になる部分に差し込んでいます。

|

|

固定金具のスリット加工です。 材料は真鍮です。 スリット幅は10mm。 ラフエンドミルをつかっています。 加工中は真鍮のキリコがザクザクと出ますので時々刷毛とエアースプレーでキリコを飛ばしながら作業を進めます。

真鍮加工は削りやすくて楽しい作業です。

|

|

先端の角度をプラスチックの三角定規の60度の角度を使って角度を出して切り込んでいます。

結構正確に角度が出せます。 切り込み量はケガキ線に頼っています。

|

|

ここまでの完成品です。

ネジは黒染めしてあります。 黒染めは中々黒く染まらず苦労しましたが、今回は真っ黒に、そして黒光りする染めに成功しました。

|

|

基台部の表面加工です。

材料の表面が茶色に見えますが、黒皮ではなく錆びているだけです。

|

|

基台部の穴あけと沈めフライス加工です。

|

|

二つの材料をL字型に組み立てて高さ調整のために上部を規定寸法まで削っています。

|

|

旋盤ベッドの非対称山形レール部の溝の切削のために角度を設定しています。

角度は芯押し台からコピーしました。今回の加工の中で精度出しが一番面倒な加工の準備です。

べベルプロトラクターという角度定規を使っています。

|

|

基台ワークの平行調整です。

傾斜台の平行と、材料の平行の両方を丹念に調整します。

|

|

基台部分完成。

固定用の穴位置の間違いを修正。

旋盤ベッドの非対称山形の左右を間違えて削ったため、間違えた部分を埋め戻して、再度切削しました。

埋めて修正した部分が見えています。修正は、失敗部分を多めに削り、ぴったりのサイズの材料を作り、嫌気性接着剤で固定しています。

|

|

直径140mmの材料を四爪チャックにくわえて端面を削っています。

鋳物の切削は高速ではなく比較的低速で削るのがコツのようです。 今回は600rpmで削っています。

バイトは急造のホルダーに鋳物削り用の超硬チップを取り付けたものを使用しています。

片側の端面を削ったら、反対の面を削り、次の工程に行きます。

|

|

当初はトレパニングで中心部を残して削り落とそうとしましたが、うまくいきませんでした。

仕方ないので、あなぐり加工で中心部を削りました。 内径は70mmです。 バイトは端面切削で使用したものと同じものです。

|

|

次にチャック毎、ロータリーテーブルに載せ換えて、割り出しをしながら、穴あけ加工を先に行います。

|

|

次に溝加工を行います。 溝幅は18mmで、深さは13mmです。 12mmのエンドミルで幅を広げながら加工します。

先に製作した固定金具が溝に入るかどうかも確認しておきます。

|

|

外周の切削です。 外周の錆びた部分を削る程度です。

|

|

基台部との結合面となる部分の加工です。

端面切削前に、予めバンドソーで直線部分を切断しておきます。

|

|

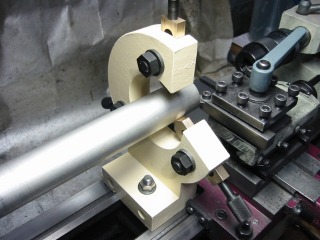

円形フレーム部を基台に乗せ、旋盤のセンターに合っているかを確認しているところです。

この状態で、現物合わせで、基台と円形フレームの位置を合わせ、合いマークを打って、フレームとの固定用の穴あけを行います。

|

|

切り欠き部の加工です。 バンドソーで切り取った後、フライスで切断端面を仕上げます。

端面加工後、組立てを行い、

組み合わせた部分の段差などをわずかに削り、全体に問題の無いことを確認して色を塗ります。

色は特に塗る必要はありませんが、市販品は色が塗ってありますので、真似をしてみました。 錆び止めの効果は期待できるかもしれません。

|

|

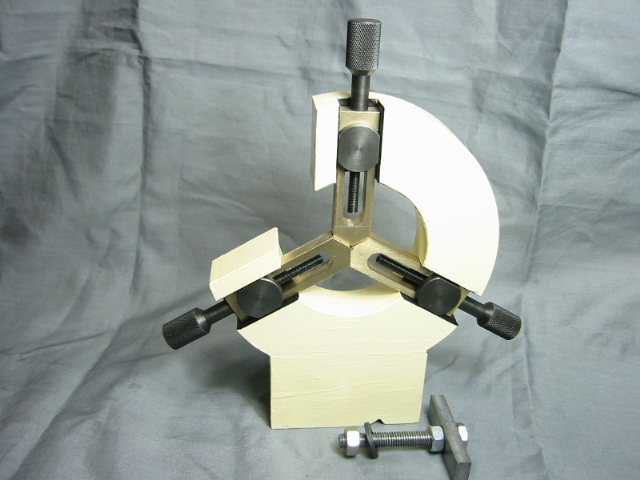

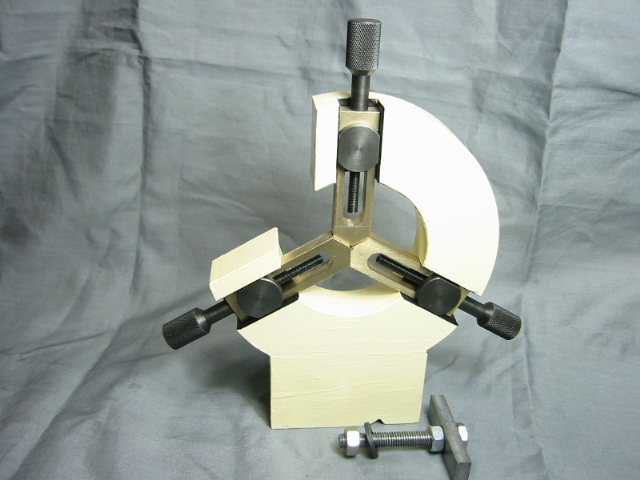

今回は旋盤の色に似せてクリーム色にしてみました。

完成しました。

固定金具を組み付け、旋盤に乗せた状態です。

|

|

裏側からの様子です。

|

|

|

|

|

|

|